在数字洪流裹挟一切的今天,当泛黄的信笺从抽屉深处滑落,钢笔水洇染的墨迹间,依稀可见“见字如面”四个字——这跨越时空的问候语,恰似一记温柔的文化叩击,将我们推入手写信的褶皱时空。当汪曾祺在《写信即是练笔》中反复推敲“八星瓢虫是益虫还是害虫”时,当《见字如面》节目里张国立哽咽着念出左权将军的绝笔家书时,我们恍然惊觉:那些曾被视作“过时”的蘸水笔与信笺,正以文化考古的姿态重现于当代生活。

这不仅是一场复古潮流的重新登场,更是在即时通讯解构人际深度的当下,人们重新校准情感刻度、修复精神肌理的文化自救。那些浸透着仪式感的笔墨起落,既是对效率至上主义的温柔反叛,亦是数字原住民在虚拟世界中重构真实连接的隐秘通道。

白大侠

“白大侠”是小红书上的一名用户,因为给陌生人写信而被大家熟知。2021年3月,她在小红书上发起了一场史无前例的活动——给1000个陌生人写信,到当年10月,伴随着最后一封信被投到收件人的邮筒里,1000封信都被准时收到。然而,她并没有就此停笔,这些文字仍伴随着冬日微凉的风,跨过山川湖海,从内蒙古绿茵茵的草原到云南国界线旁的小县城,从西藏神圣洁白的雪山之巅到骄阳似火的金色海滩,就这样,信件的传递共同完成了一场跨越山河的集体共情——这或许揭示了手写信最深邃的现代性:在互联网构筑的虚拟世界里,我们比任何时候都更需要实体化的情感锚点。

灵光一闪的决定

对于80后,笔友就是现在的微信好友,她们在花里胡哨的信纸上互诉衷肠,给陌生人写信像是一小股电流淌过白大侠的脑子,“这个就是一秒钟的一个想法,然后就那么决定了”,之后,白大侠立马在小红书上发了笔记,像蝴蝶扑闪了一下翅膀,气流扇到了雨林,化成一场大雨催生着新的生命。现在想想,假若她犹豫了,风没刮起来,也许就没有什么后话了。

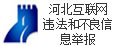

白大侠写信的环境

在和白大侠交流的过程中,能感觉到她干练、洒脱的一面,作为黄土高原上长大的孩子,从小被放养长大,白大侠的性格其实要比男孩子还调皮,但是当这些流淌到文字上,就只剩下温柔。“写信本身就是一个温柔的东西,可能我本来不是这样子的,但是文学这个东西把我内心的另一面唤醒了,实际骨子里的东西就通过文字流露出来了。”白大侠就在信里写自己,写祝福。

但是慢慢的,白大侠开始不满足只是写差不多的内容,她开始在寄信前和“笔友”聊上几句,很多时候,她们就这样聊了一下午,写的信也多了每个笔友独特的经历和感受。

写信用的信纸、邮票、信封全部都是自费,偶尔还会在回信里加上自己的小礼物。白大侠原本的预算是2000块钱,结果到后期她就已经花了将近一万块钱,白大侠并不是什么“散财童子”,而是在这件事上,她愿意算一笔“糊涂账”——“如果我要出去玩,买一张机票也得几千块钱,而且疫情之前,我本来是计划去环球旅行,至少得50万块钱,但是这三年我都没出过北京,某种意义上,写信还帮我省下了一大笔开销。”银行卡里的存款在一天一天地减少,但是白大侠作为一个理想主义者,这对她也没有什么太大的影响。

而且自从写信之后,对白大侠来说,之前的“终极梦想”——环游世界也没那么有意义了,也可以说,她找到了“环游世界”的平替。写信给陌生人,同时也是传播给大家一种爱,这个可能更伟大,更有意义,意外地,白大侠遇到并帮助了抑郁症患者,因为中考焦虑的学生·····当他们感到无力的时候,正好收到白大侠的信,忽然“找到了一点价值,一点在乎”。当这些感情再次通过信件反馈给白大侠的时候,她经常感觉自己确实花了一点钱,但是写信这件事情本身,它的价值早已远远超过了这点钱。

1000封信的故事

如果现在再问白大侠,她可能会说自己是个典型的P人。每封信的字数至少六百字,有的时候也会超过一千字,但是白大侠从来没想过停止或是搁置,她甚至在想:“一天写三封的话,差不多10个月完成,如果追求一点仪式感,那就在12月的最后一天写完最后一封信。”

其实最开始白大侠只打算写20封信,但是当大家找到她,希望收到一封信时,她答应下来的人数早就已经超出了20。于是,20变成了100,又变成了1000,而现在,这个数字还在增加。

白大侠写的一部分手写信

白大侠给笔友的回信都贴了标签,写了名字,定期整理,时不时地翻看。每封信背后的故事白大侠都能娓娓道来,其中有一封信白大侠记得很清楚。

“她9月28号给我寄了一封信,我给她写了一封回信,是10月9号寄的。但是28号之后她再没有回过信息。”开始白大侠只是觉得女孩在忙工作,然而10月13号白大侠的小红书突然弹出了一条消息,她说“我是星河的朋友,她已经去世了。”这条消息是星河的朋友发出来的,13号这天,她收到了本应该由星河拆开的信,知道星河还有一个笔友在等回信。白大侠还知道了,10月1号这天,星河为了救一个小朋友,出了车祸,后来小朋友救下来了,但是她离开了。

星河刚毕业,在医院实习,但是工作也不是很顺利,原生家庭重男轻女,男朋友也在外地,生活一团糟,但在和白大侠的通信里,她总是表现得很乐观。而星河在上一次给白大侠写的信里说,她在学画画,下次寄信的时候会一起寄给白大侠。

“她早就画好了,但是我已经收不到了。”

白大侠也曾把星河的信翻出来读。在信里,星河说:白大侠是她生活里的一道光,把她照亮了……每次读到那句话,白大侠就会反复唏嘘感慨,自己保存的是星河来过人世间的证明,原来早就有隐形的丝线把她和星河,还有所有通信的人连接起来了,而那一根根丝线就是这满柜子的信。

白大侠和她的初中同学有微信,但也许是秉持着“君子之交淡如水的原则”,除了一些群发的问候,她们几乎没有聊过天。突然有一天,同学给白大侠发了消息,一些山西味道的语音夹杂着简单的文字,让多年不讲老家话的白大侠有点犯难,“20年没见了,乡音也听起来很陌生。”

又是一阵沉默,同学突然说:“要不我给你写信吧?”白大侠欣然同意,甚至觉得一开始这个同学就是奔着写信来的。信的神奇之处之于白大侠再一次增加了,手写信消弭了这种距离感,顾及的东西少了,所以得到的东西也就多了,断联的好友、难寻的乡音……“哎呦!我又重新拥有了她们。”一串爽朗的笑声伴随着感叹从听筒就这么传了过来。

走红后的杂音

新京报和一些媒体先后报道了白大侠之后,评论里也出现了一些不和谐的声音,有些人觉得“寄1000封信”这种事情是不可思议的,是作秀,而且写信这件事本身也是一种浪费。

对白大侠的报道

所以,当白大侠把攒的几十封信一股脑全塞到邮筒里之后,一转头,她就扎扎实实地撞进了旁边的保安大爷不解的眼神里。大爷问她为什么要寄那么多信,她就照实说,是给陌生人写的信,白大侠能明显感受到大爷的眼神更迷惑了。“都不要钱?免费寄?!”白大侠点点头,大爷的眼神干脆变成了看“奇葩”,恨不得马上离这种“败家子儿”远点儿。

说这段“奇遇”时,白大侠只拿她当一则小笑话说给我们听。当然相应的,对于网上的质疑与不解,白大侠也自有一套理论:“写那些话的人,首先咱也不认识他们,其次他们不懂这个事情的美好和浪漫,说明他们跟咱不是一个圈层的,不要理他就得了。”除了山西妹子本身的豁达,更是因为白大侠有支持她写下去的底气,这一份底气先来自于她的朋友,其次是和她通信返回来感谢她的笔友们,最后是她自己,也许对一些人来讲,手写信可能是奢侈品,但是对白大侠来说,它的价值早就远高于此。

关于未来

在最后,我问了白大侠一个问题:“您会继续写下去吗?”

白大侠是这样说的:“会的,我会一直写,直到我写不动了。”

在白大侠的故事里,我们看到了令人唏嘘的错过,也见识到了振奋人心的重逢,她真的像一个侠客,只不过侠客是仗剑走天涯,她则化剑为笔,用文字传播力量。她用1000封信告诉这个世界,手写信并未消失在这个时代,这个时代也仍然需要手写信。它们是希望,更是桥梁。

所以白大侠的走红其实并不是一场“意外”,而是时代沉淀之后的“蓄谋已久”,在各种浪潮反复冲刷着我们的时候,提醒我们:“哦,我们确实需要手写信”,需要这样的一份真诚,让我们变得有些麻木的心灵重获生机,再次期待着点儿什么。

1000封信计划后白大侠还在写信